いっすい花教室では、課外授業と称して、花にまつわる様々なところに出かけることがある。

今夏は日本舞踊西川流主催の「本ちゃんと楽しむ舞台衣裳の世界」にお弟子と共に参加した。

本ちゃんとはBOYS AND MEN(ボイメン)の本田剛文さん。ここ数年来、日本舞踊のお稽古もされていて、「名古屋をどりNEO」にも出演されている。

彼がナビゲートする舞台衣裳の世界。会場は名古屋が誇る舞台衣裳の老舗「北徳」さん。

何度もブログで書いているからご存知の方も多いかと思うが、先年亡くなった叔母は西川流師範で、何度も名古屋をどりに出ていたし、私も幼少の頃に西川でお稽古をして舞台に立っていた。

あくまでもお勉強

そもそも華道と、歌舞伎や日本舞踊の衣裳と何の関係があるのかと思われるかもしれないが、例えば衣裳の色合わせは、色彩を扱ういけばなの参考にもなるし、様々な日本の伝統文様は知っていて損はない。

前週は南座の舞台機構ツアーに参加し、今度は舞台衣裳である。決して私の趣味全開などと思っていただきたくない。これはあくまでもお勉強なのだ。

会場となる北徳の社屋に入ると、すでに衣裳の山。もうテンションMAXの大興奮だ(やっぱり趣味全開だった)

映画「国宝」の演目

光による衣裳の痛みを極限まで抑えるため、ほとんどの衣裳は裏返しになって保管されている。

大ヒット映画「国宝」でも出てきた鷺娘の衣裳も、銀の縫い(刺繍)の有無など、同じ演目でも演者や流派によって若干の違いがあるという。

道成寺にいたっては、棚一面が全部道成寺。道行の黒から鐘入のうろこまで、これだけでお腹いっぱいである。

「あんまり古い」

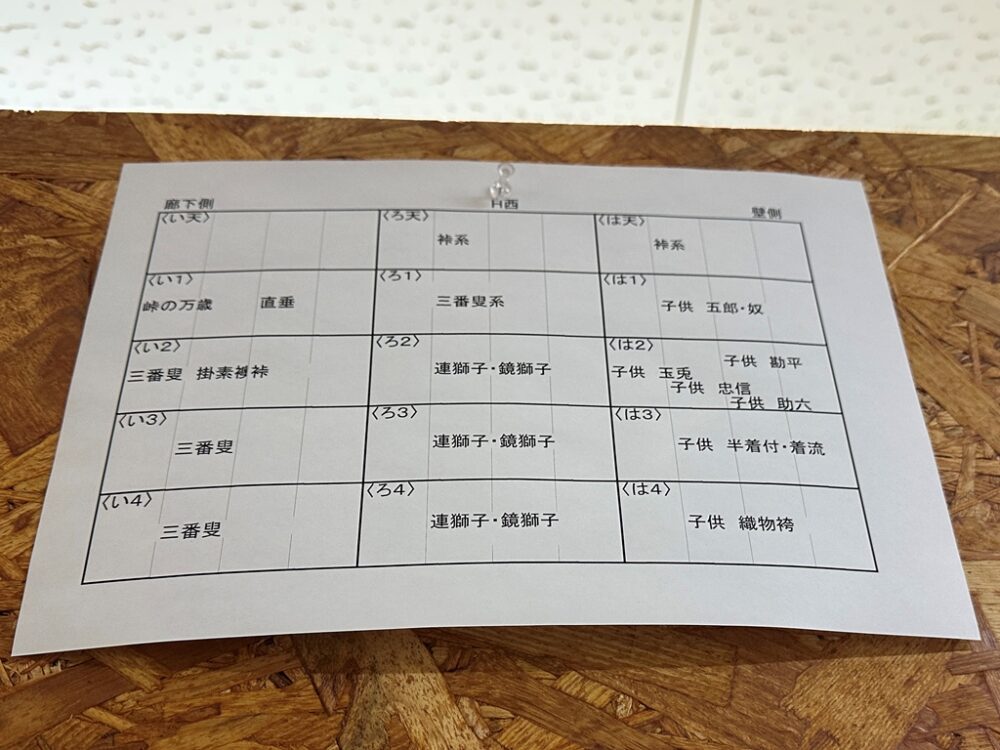

衣裳棚は演目別にカテゴライズされ、演目に叔母の踊った「峠の万歳」を見つけた時はグッときてしまった。

そして「子供 五郎・奴」のカテゴリーも見つけ、もしかしてと思い「あのぅ…私が踊った時の、供奴の衣裳もあるんですかね?」と伺うと、「あんまり古いからもうないね」と言われ、そりゃそうだと思う反面、「あんまり古い」だなんて、ちょっとショックである。40年近く前だから、確かに古いんだが。

ぶっ返り

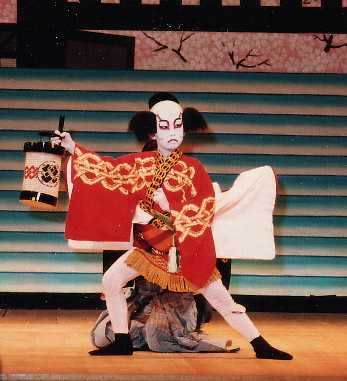

このワークショップでは、実際に着付けを行う現場も見せていただける。今回取り上げる演目は浦島。「ぶっ返り」という手法は、本性を表したり別人格になったさまを表現する場合に多く使われる。

ご存知の通り、浦島太郎は玉手箱を開けてお爺さんになる。これを鬘(かつら)や衣裳で表現し、顔はそのままで踊ることもあるが、面をつけて踊ることもある。

これは動画の方が分かりやすいので、こちらをご覧いただきたい。

この浦島は、衣裳のぶっ返りの他にも、鬘の引き抜きという非常に珍しい演出がある。ちなみに実際の舞台で後見をつとめているのが私と叔母である。記録用の動画なので白飛びしているがどんな感じかくらいはお分かりいただけると思う。

お姫様なら出てもいい

さて、幼少時に習っていた日本舞踊。西川のお家元をはじめとして皆様から「もうそろそろ踊れ」とか「舞台に出ろ」などとお誘いいただくが、お稽古していたのはもう何十年も前のこと。浦島の後見を依頼された時ですら「なんで今さら」となったくらいである。

そんな時、私は決まって「お姫様役なら出てもいい」などと、非常に高飛車な態度でお断りしている。というのも、私は常に若武者だの奴だのと、キリリとしたお役ばかりで、姫だの芸者だのと、女形は一度もやったことがない。そもそも踊れんよ。もう身体中錆びついちゃって。何より今の私がお姫様で舞台に出たら、人はそれを「出オチ」と言うだろう。

伝統と格式の西川流。そんな出オチが許されるはずもない。

今回のワークショップ、衣裳の着付け体験もあるのだという。襦袢も帯も何もなしで、服の上から羽織って腰ひもで絞めるだけだが、本衣裳を体験できる貴重な機会である。

てっきり男性参加者には、素袍とか大紋なんかがあるのかと思っていたら、なんと私まで裾引きの振袖を着ろと仰る。ドすっぴんである。鬘も顔もなし。出オチどころか悪夢ではないか。

…いや待てよ。人生一度くらいお姫様になってみたっていいじゃないか。

そんなこんなで汐汲の赤い振袖を着て結構ご満悦な私は、本田さんの隣で写真に収まる。心なしか本田さんの顔が引きつっているようにも感じる。

さらにSNS投稿用に別写真を撮るという。なんだそれ。聞いてないぞ。どんな罰ゲームだよ。

ぃよーし。ここまできたら何だってやってやろうじゃないか。どうせやるなら別のお姫様になってやる。藤色の地に菊と流水文様の振袖も、やっぱり私には小さい。というかそもそも私がでかいんだが。

悪魔のささやき

「これ、身頃が足りますかね?」と心配する私に、北徳社長の鎌田さんは「大丈夫です。お任せください」と心強いお言葉。さらに続けて「お似合いですよ」などと言われちゃぁこちらもテンションが上がる。

さすが舞台に関わる方である。気分を上げる術を心得ていらっしゃる。

当のトンチキ華道家は、ぎゅうぎゅうと締める衣裳の感覚で、昔々のお稽古を思い出していた。

「腰を入れて!」(腰を落として重心を低く)

「手がお留守!」(指先まで神経が行き届いていない)

「肩甲骨を寄せる!」(肩を落としてなで肩に)

あぁ…厳しい稽古だったなぁ。今はこんな厳しくないらしいが。

そんなことをつらつら思い出していると、自然と腰が入り、両膝もきゅっと閉じる。お姫様って窮屈だ。

そして撮った写真を見せていただくと、そこにはイケメンとの対比が鮮やかすぎる、トンチキ華道家がいた。

やっぱり出オチじゃないか。